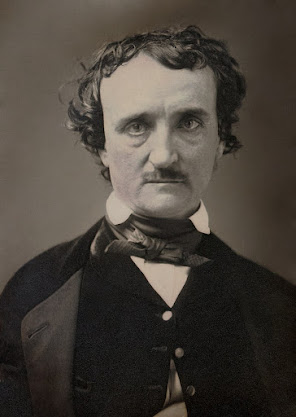

Poeta y narrador americano, Edgar Allan Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809 y falleció en Baltimore el 7 de octubre de 1849.

Edgar Allan Poe (1809-1849)

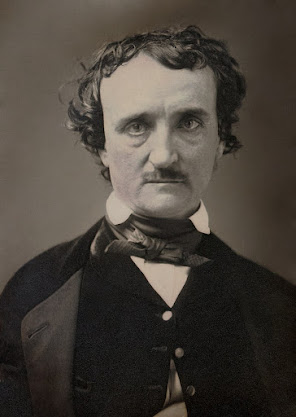

Poeta y narrador americano, Edgar Allan Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809 y falleció en Baltimore el 7 de octubre de 1849.

Edgar Allan Poe (1809-1849)

En 1899, mientras el siglo XX despertaba, se publicó una obra que cambiaría la forma en que la humanidad se interpreta a sí misma. En alemán se llamó "Die Traumdeutung". Con este libro, comenzó una revolución en el campo de la psicología: la posibilidad de que los sueños tengan sentido y de que el inconsciente dirija gran parte de nuestra vida.

En octubre se publicará "La tierra del dulce porvenir", que reúne textos que contienen el humor, ritmo y cotidianeidad de la autora de "Matar a un ruiseñor", obra por la que ganó el Premio Pulitzer en 1961.

La Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad de Buenos Aires ofrece este programa destinado a las instituciones educativas de CABA.

Algunos enlaces para desuscribirnos son usados para verificar correos activos o lanzar ataques, y sólo con hacer clic podemos quedar expuestos a estafas o malware. Hay formas más seguras de limpiar la bandeja sin abrir la puerta al riesgo.

Fachada clásica, 53% más de aforo, cocheras y vips: cómo es el proyecto para el nuevo Luna Park, un negocio del Arzobispado porteño y empresarios cercanos al actual poder ejecutivo.

Investigadores de la Universidad Nacional de San Luis entrenaron a asistentes virtuales para atender casos de consumos problemáticos. Si bien hubo escucha activa y respuestas técnicas, los bots subestimaron signos de riesgo para la salud del paciente.

Las bibliotecas populares perdieron gran parte de sus colecciones durante las inundaciones de marzo. Organizaciones culturales como la Fundación El Libro y FILBA lideran campañas de donación.

Las obras de Dylan oscilan entre lo cotidiano y lo onírico: retratos, paisajes y naturalezas muertas, siguiendo el camino de sus dos libros anteriores. Ofrecen otra mirada a su valiosa producción musical.

La llegada de la aplicación oficial de la empresa ElevenLabs, disponible para dispositivos iOS y Android, permite a los usuarios crear audios profesionales desde cualquier lugar.

¿Nos hemos planteado alguna vez cuántas veces al día decidimos qué “nos gusta” sin apenas mirarlo? ¿Cuántas bellezas fugaces se deslizan ante nuestros ojos antes de que nuestro dedo pulse “guardar” o “me gusta”? En el universo digital, lo bello ya no se busca: se recomienda. El feed, el algoritmo y la etiqueta hacen el trabajo de selección: nosotros sólo elegimos movernos en torno a lo que aparece.